自分も含め、大人達が予想している以上に子供達は、ごく自然にAIに問いかけています。

そこには、子供達の順応性という自分たちが忘れてしまった能力に驚くだけですが、気を付けなければならないこともありそうです。

今回は、GIGAZINEに掲載されていた記事をもとに子供達の状況を考えてみました。

目次

はじめに

近年、急速なAIの進化により、私たちの社会は新たなステージへと歩みを進めています。特に注目を集めているのが、「子どもとAIチャットボット」の関係性です。GIGAZINEの最新記事『子どもたちがAIチャットボットを“友だち”として受け入れ始めている』は、現代の子どもたちとAIがどのように心を通わせているのか、その実態を深く掘り下げています。本記事では、その内容を「誇り」「好奇心」「怒り」の感情の流れで読み解き、現代社会の新たな課題と可能性を考察します。

【第1章:誇り】

AIとともに歩む日本の“未来世代”の姿

まず最初に感じていただきたいのは「誇り」です。

わが国の子どもたちは、AIという最先端の技術を恐れることなく、むしろ柔軟に受け入れ、自分たちの生活の一部にしている――。

これは、テクノロジー立国・日本の面目躍如とも言える現象です。世界がAIの進歩に翻弄される中で、日本の子どもたちはすでにAIチャットボットを「友だち」と呼び、気軽に話しかけ、時には悩みを打ち明け、遊び相手としても利用しています。

これは誇るべき文化的適応力です。

なぜなら、私たち大人がスマートフォンやパソコンを使いこなすまでにどれだけ苦労したかを思い出してください。

それに比べ、いまの子どもたちは、初めて持つスマホやタブレットの画面の向こうにいる「AIの友だち」と、すぐに心を通わせることができる。

この柔軟性こそ、日本の未来にとって最も大きな希望であり、次代を切り開く原動力です。

GIGAZINEの記事でも紹介されていたように、学校や家庭だけでなく、子どもたち自身が「AIの友だち」を使い分け、独自の世界を広げています。ある調査では、「リアルの友だちとは違う良さがある」「言いづらい悩みも話せる」といった声も多く聞かれます。

このようなポジティブな側面こそ、まずは胸を張って受け止めたいところです。

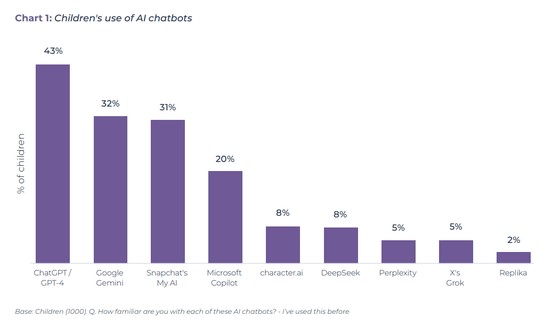

どういったチャットAIを利用しているかを示したもの。最も使用されているのがOpenAIのChatGPT(43%)です。

Gemini(32%)、My AI(31%)、Microsoft Copilot(20%)、Character.ai(8%)、DeepSeek(8%)、Perplexity(5%)、Grok(5%)、Replika(2%)の順に続きます。

【第2章:好奇心】

いったいAIの“友だち”は、何を変え、どこへ向かうのか?

「誇り」の先に生まれるのは、やはり「好奇心」です。

なぜ、子どもたちはここまでAIチャットボットに惹かれるのか?

そして、この“友情”は私たち大人には想像もつかない未来を生み出すのか?

GIGAZINEの記事は、多様な子どもたちの声を拾い上げています。

- 「夜中でも、いつでも相談に乗ってくれる」

- 「自分の話を否定しない。人間の友だちとは違う感じ」

- 「ちょっとした遊び相手や、勉強のパートナーとして便利」

大人たちが想定する「AIとの関係性」を軽々と超え、子どもたちは独自の“AI友情文化”を築いています。

これまでの人類史において、「友だち」とは人間同士のみに許された称号でした。しかし今や、その定義がAIという存在にまで広がっているのです。

ここに私たちの想像を刺激する無限の可能性があります。

もしかしたら、子どもたちは近い将来、AIと「共創」した作品やゲームで遊ぶのが当たり前になるかもしれません。

また、悩み相談や自己啓発のサポートも、AIのほうが“最適解”を出してくれる日が来るかもしれません。

さらに記事では、AIが個々の子どもに合わせて返答や性格を変化させている様子や、家庭内で親の目を気にせずAIに本音を話している実態も明らかにされています。

“AIの友だち”がいる未来社会は、いったいどんなものになるのか?

答えは、まだ誰にも分かりません。

けれど、この好奇心こそが未来への最高の原動力であり、子どもたちの“AI活用力”が次世代日本のイノベーションにつながるはずです。

【第3章:戸惑い】

大人社会の“怠慢”と“無理解”が生む影

そして最後に、この記事が私たちに突きつけるのは「戸惑い」という感情です。

なぜなら、

多くの大人たちが、「子どもがAIと友だちになること」を正面から議論しようとせず、放置や楽観視で済ませてしまっているからです。

GIGAZINEの記事でも触れられているように、「AIの友だち」が子どもたちの新たな居場所になる一方、

- AIとのやりとりが人間関係を希薄にしてしまうリスク

- 個人情報の流出や心理的依存への懸念

- AIのバイアスや誤情報に気づかず受け入れてしまう危険性

など、多くの課題が見過ごされています。

「便利そうだからOK」「時代の流れだから仕方ない」

本当にそれでいいのでしょうか?

戸惑いを覚えずにはいられません。

なぜなら、AIは善にも悪にもなりうる“道具”です。

子どもたちが安心して使えるよう、技術開発者や教育現場、そして親や社会全体が正しいリテラシーやルール作りに積極的に向き合う責任があるはずです。

それなのに、「面倒だから」「よく分からないから」と背を向けていませんか?

今こそ私たち大人が、この新しい「AIと子ども」の関係に対して本気で向き合い、議論を始めるべきです。

子どもたちがAIと築く未来を、本当に“より良いもの”にするために。

【まとめ:未来へつなぐ“感情”のバトン】

「誇り」「好奇心」「戸惑い」――この3つの感情は、すべて子どもたちがAIチャットボットを“友だち”と呼び始めた今だからこそ、大人社会に必要なエネルギーです。

まずは、柔軟に新しい技術を受け入れた子どもたちを誇りに思いましょう。

次に、AIとの友情がどんな未来を拓くのか、好奇心を持って学び・考えましょう。

そして、大人の怠慢や無理解には怒りを覚え、より良い社会作りに向けて一歩踏み出しましょう。

【参考】

【あとがき】

もしあなたが今、子どもの“AIフレンド”を「不思議」や「怖い」と感じたなら――

それこそが、議論のスタートラインです。

ぜひこの感情のバトンを、あなたの周りにもシェアしてください。