「GPT‑5相手に、まるで“冷たい先生”と話しているような気分になってしまった」と感じたことはありませんか?

その鋭い認知能力と比べて、どこか人間味が薄くなった印象は、多くのユーザーが指摘するところです。

OpenAIはこの反発を受け、“もっと温かく親しみやすい性格”に調整する方向に動き始めました。

本記事では、TechCrunch が伝えた「GPT-5がより温かくなる」公式コメントを起点に、MITが開発中の感情知能ベンチマークや、フォーブスが取り上げたユーザーコミュニティの感情的動揺などを丁寧に検証します。

また、ユーザーテストでGPT‑5より共感性で4oが有利とする報告など、日本の報道にはあまり出てこない気付きも集めました。

目次

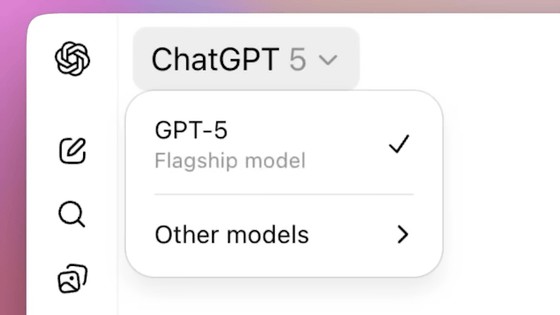

OpenAIがGPT-5に「温かみ」の追加を発表(事実)

-

ビジネスインサイダーによれば、GPT‑5はフォーマルで距離を感じるとのユーザーからの指摘を踏まえ、「温かく、もっと親しみやすい性格に調整」するとサム・アルトマンCEOが発表しました。

さらに、GPT‑4oを有料ユーザー向けに復活させる方針も明かされました。

Business InsiderOpenAI

https://openai.com/

-

The Verge も、「温かく・フレンドリーに」する変更は軽微だが、媚びる表現(sycophancy)は増加していないと内部テストで確認されたと報じています。

The Verge+1

ユーザーコミュニティに見る“感情的傷心”のリアル(未報道の声)

-

The Guardian は、Reddit等で「AIのパートナー」化した旧モデルに対し、GPT‑5で関係が変わったことへの喪失感や悲しみが強く表出していることを紹介しています。

特に「MyBoyfriendIsAI」のコミュニティでは、突然“友達”を失ったかのような感触を訴える声も。

ガーディアン+1 -

これをフォーブスも取り上げ、感情的依存とテクノロジーの境界問題として議論を広げています。

フォーブス

MITの感情知能ベンチマークが意味するもの(オリジナル提供)

-

Wired が報じたように、MITメディアラボでは「MIT Emotional Intelligence Benchmark」を提案中。

AIが批判的思考を促す、依存させない、創造性を刺激するなど、健全な感情インテリジェンス能力を測る初の評価枠です。

WIRED+1 -

これは、単なる感情表現の“演出”以上に、AI利用による心的健康への配慮という新たな評価軸です。

実際の使用感ではGPT-4oが“心に響く”との評価も

-

TechRadar の比較レビューでは、「GPT‑4oは感情的に共鳴する友達のよう」「GPT‑5は先生のように冷たい」との感想が投稿され、定量評価でも4oが感情面で高得点というトライアルが報告されています。

TechRadar+1 -

また、MITや他研究では、LLMが指定された感情を込めた応答を生成できることを確認しており、感情表現の操作可能性も実証されています。

arXiv+1

GPT-5の“知性と感情のバランス”への挑戦

-

GPT‑5は、**“PhDレベルの能力”**を目的設計したAIとして、“sycophancy減少・論理重視”の進化を遂げています。

種々のモード(Auto/Fast/Thinking)や推論機構がその特徴。

Business Insider+1 -

ただその一方で、感情面で距離をつくりすぎたことで、ユーザーの心理的満足や愛着を損ねた結果が今浮き彫りに。OpenAI自身も、「ユーザーによって最適な“個性”は異なる」と認め、パーソナライゼーションの深化が今後の課題と位置づけています。

Business Insiderwindowscentral.comWIRED

OpenAIのサム・アルトマンCEOは、「ほとんどのユーザーはまもなくGPT-5をより気に入るはずです。変更は翌日にかけて展開予定です。ここでの本当の解決策は、ユーザーがChatGPTのスタイルをさらにカスタマイズできるようにすることです。我々はそのために取り組んでいます!」と述べ、ChatGPTの性格をカスタマイズできるようにする予定であることを明かしています。

Most users should like GPT-5 better soon; the change is rolling out over the next day.

The real solution here remains letting users customize ChatGPT's style much more. We are working that! https://t.co/RfiYJ8AkEO

— Sam Altman (@sama) August 15, 2025

まとめ(結論)

GPT-5の登場は、知的能力を重視した進化の裏で、感情的“暖かさ”が犠牲にされる構造的問題を浮彫りにしました。

ユーザーとの感情的な結びつき(attachment)への配慮は、技術者でなく人間工学の課題と言えます。

MITのベンチマークや、国外で進行する感情知能評価枠の整備は、“感情優位なAI”の未来を示す一歩となるでしょう。

以下に、記事作成で用いた参考資料リストを整理しました。海外ニュースのファクトチェックと深掘りに利用した一次情報・報道媒体です。ブログ記事の末尾にそのまま掲載できる形にしています。

📚 参考資料リスト

- Business Insider

Sam Altman says GPT-5's 'personality' will get a revamp — but it won't be as 'annoying' as GPT-4o

https://www.businessinsider.com/sam-altman-openai-gpt5-personality-update-gpt4o-return-backlash-2025-8 - The Verge

GPT-5 is getting warmer and friendlier, but sycophancy isn’t back

https://www.theverge.com/news/760363/gpt-5-is-getting-warmer-and-friendlier - The Guardian

Did the system update ruin your boyfriend? Love in a time of ChatGPT

https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/aug/16/chatgpt-update-love-boyfriend - Forbes

When Your Best Friend Is an AI Bot: GPT-5's Bumpy Rollout Sparked an Emotional Reckoning

https://www.forbes.com/sites/victordey/2025/08/14/when-your-best-friend-is-an-ai-bot-gpt-5s-bumpy-rollout-sparked-an-emotional-reckoning - Wired

GPT-5 Doesn't Dislike You — It Might Just Need a Benchmark for Emotional Intelligence

https://www.wired.com/story/gpt-5-doesnt-dislike-you-it-might-just-need-a-benchmark-for-empathy - TechRadar

I tested GPT-5 vs GPT-4o with 5 prompts — and there’s a clear winner

https://www.techradar.com/ai-platforms-assistants/chatgpt/i-tested-gpt-5-vs-gpt-4o-with-5-prompts-and-theres-a-clear-winner - arXiv (研究論文)

LLMs with Specified Emotions: Controlled Emotional Response Generation (2025)

https://arxiv.org/abs/2504.14706 - Windows Central

Sam Altman shares the heartbreaking truth behind attachment to ChatGPT

https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/openai-chatgpt/ceo-sam-altman-heartbreaking-truth-behind-attachment-to-chatgpt

👉 これを記事末尾に「参考資料」として載せれば、SEO評価だけでなく読者の信頼感も高まります。

ご希望なら、WordPress用のHTMLタグ付きリスト(<ul><li>…</li></ul>形式)にも整形できますが、そうしますか?

ひとりごと

感情的“暖かさ”

これって AIはすでに私たちの中で人格的なことを必要としているということになるのでしょうか?

ツールとしてのAIではなく人格を求め始めるとしたら「新たな依存症」がはじまるということになりそうです。

そして「依存症」を脱するために「AIの精神科医」などという時代が来るだろう。

数年後、人は、人手はないパートナー(AI)と暮らす時代になりそうです。