「ここは安全か?」

その問いに地図で即答するのが、AIが学習したクマ遭遇リスクマップ

過去の出没地点と地形・植生・気象などを機械学習で掛け合わせ、250mメッシュで“遭遇しやすさ”を色分けする取り組みが始まりました。

出没増が続く日本では、2023年度の人身被害が統計開始以降で最多となっている。

2025年は早期からハイペースで、法改正により9月から「緊急銃猟」も解禁されるなど、状況は待ったなしです。

本稿では、最新のForbes記事と公式統計をベースに、AI予測の可能性と限界、運用の勘所を実例で深掘りします。

目次

何が新しい?——AIがつくる「リスクの地図」

-

広域×高解像度の予測

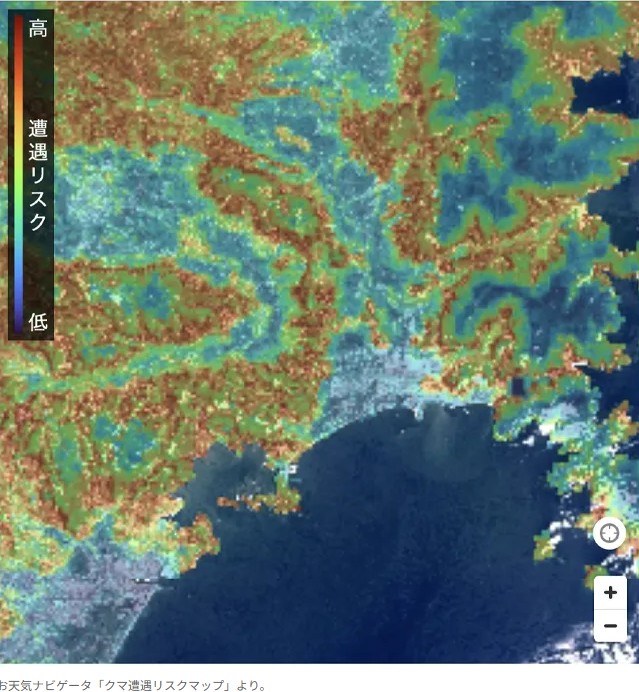

日本気象(お天気ナビゲータ)が公開したリスクマップは、本州のツキノワグマ分布域を250mグリッドで評価

過去の目撃と“似た環境”を特徴量に学習し、市街地近接の潜在リスクも面的に可視化します。

検証例として、実被害地点が高リスクに色づくケースも示されています。※山林コア域ではなく「人の生活圏での遭遇可能性」を出す設計となっている。

フォーブスジャパンお天気ナビゲータ -

季節・資源条件も文脈化

ブナ等の凶作年は人里出没が増えるという既知の相関に触れ、2025年は東北でブナ大凶作の見通しと警鐘。季節・資源の周期をAIに織り込む方向性が打ち出されています。

フォーブスジャパン -

“出没予測”の裾野拡大

秋田県では学校や果樹園周辺でAIカメラ×通報の実証、北海道は画像AIによるヒグマ個体識別→生息密度推定の新手法を検証中。リスク地図(マクロ)と、実地検知(ミクロ)がつながり始めました。

cna.ne.jp北海道庁

日本の熊被害:最新シグナル

-

2023年度は最悪水準

人身被害198件・被害者218人・死亡6人。秋以降の急増が顕著で、統計開始(2006年度)以来の最多。翌年度以降も高止まりが続いています。

ジャパンクマネットワーク環境省 -

2025年も高い緊張感

環境省は2025年度8月末までの速報を順次公表中(人身被害は毎月第1週更新)。季節前線の移動や資源状況で地域差はあるものの、早期から注意喚起が相次いでいます。

環境省 -

政策も加速

9月1日施行の改正鳥獣保護管理法で、市街地でも条件付きの**「緊急銃猟」**が可能に。現場対応の即応性と住民周知の体制整備が求められます。

朝日新聞

「精度」は何を意味する?——AI予測の読み方

AIマップの“赤=必ず出る”ではありません。見逃し(FN)と空振り(FP)のコストは非対称で、「一件の見逃し>数件の空振り」になりやすい安全保障領域です。

運用では次の指標を“重み付き”で評価しましょう。

-

再現率(Recall)重視:危険の拾い漏れを抑える。

-

適合率(Precision):誤警報で疲弊しない。

-

AUC/PR曲線:しきい値を変えた全体像。

-

時空間バイアス補正:目撃が多い=住民が多い場所、の偏り補正。

-

季節ダイナミクス:堅果豊凶・農繁期・積雪でベースラインが動く。

Forbes記事も「生活圏での遭遇リスク」に特化し、山地全域を対象にしていない点を注意喚起しています。

「安全の保証ではない」——この前提を住民広報に明記するのが実務上の肝です。

フォーブスジャパン

ケースで見る“使いどころ”

-

広域の事前警戒(本州)

250mリスクマップで通学路・公園・河川沿いの巡回優先順位を策定。秋の凶作年は谷筋・林縁を重点化

フォーブスジャパン -

実時間の監視(地域)

AIカメラ+即時アラートを学校・果樹園に展開し、パトロールと住民通知を自動化。自治体・CATV連携の秋田実証は参考になります

cna.ne.jp -

生態管理(北海道)

個体識別AIで生息密度の推定を効率化。遺伝子ベース(ヘアトラップ)に代わる手段として調査コスト削減と管理の精度が期待されます

北海道庁

運用“作法”:自治体・企業のチェックリスト

A. データとモデル

-

目撃記録、地形・植生、気象、農作業カレンダーを同一座標系で整備。

-

季節モデル(春/夏/秋/冬)と地域モデル(東北/中部/近畿…)を分け、転移学習で更新。

-

評価は再現率80%以上+誤警報率の上限をルール化。

B. 住民広報

-

等色表示の意味を明記(「赤=高い可能性」)。安全の保証ではないと併記。

-

固定リンクで最新マップとFAQを一元化(登下校・レジャーの行動指針)。

C. オペレーション

-

巡回・立哨の動的最適化(赤→黄へ順に)。

-

アラート連携:学校メール、自治体アプリ、SNS。

-

事後レビュー:当たり/外れを毎月検証→モデル再学習。

D. 倫理・安全

-

個体や私有地の過度な追跡は不可。AIアラートは人の最終判断で運用。

-

捕獲や銃猟は法改正の運用指針に沿う(記録・説明責任を残す)

朝日新聞

住民向け・実践ミニガイド(保存版)

-

赤〜橙のエリアは単独行動を避ける/鈴・ベルを携行、見通しの悪い藪は回避。

-

におい源を断つ:生ゴミ・果樹・ペットフードは屋内保管

青森県公式サイト -

目撃時は110/自治体へ通報→近隣と共有。追わない・撮らない・餌付けしない。

-

秋(ドングリ凶作年)は特に警戒:早朝・夕暮れ・川沿い・谷筋に近づかない

フォーブスジャパン

まとめ:AIは“地図”で人と熊の距離を可視化する

-

AIリスクマップは生活圏での遭遇確率を250m解像度で可視化し、優先巡回や住民広報に有効

フォーブスジャパン -

一方で、安全の保証ではない。再現率と誤警報のバランス、季節・地域差を織り込んだ運用設計が鍵

-

日本の被害は2023年度が最多、2025年も高水準の警戒が続く。法改正で現場対応の即応性も問われる

ジャパンクマネットワーク環境省朝日新聞

ひとりごと

なぜ 熊被害が多くなってきたのだろうか?

メチャクチャ暑い夏? 森林の減少? もともとの生息地に踏み込んだ開発

「もしかしたら 大規模な太陽光発電で彼らの住処を奪っている」

なんてことは、マスコミでは絶対に言わないだろうけど 再生可能エネルギー などという まやかしのような言葉で 大規模な太陽光発電で日本の自然を破壊しているわりに

なぜか? 電気代が安くならない

こういうことをマスコミは、絶対に言わないし、御用学者も発表することは、ないだろう

熊被害でニュースになっているけど 根本的な問題がどこにあるのか?

まともに報道してくれる人はいないのだろうか?